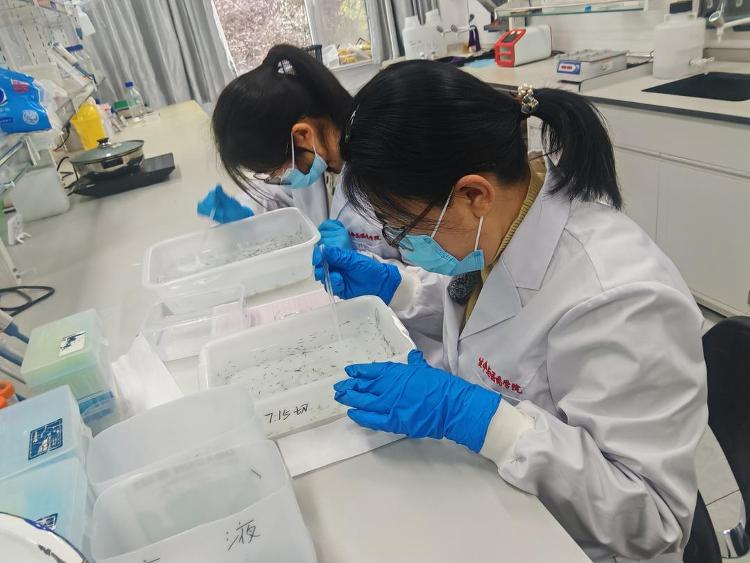

“所有涡虫碎片都是100%活的,再生过程的图像完整,样本的固定符合标准。”今天,在山东科技大学生物医学学院实验室,曹忠红教授看到从太空返回的涡虫样本,非常高兴。 “通过这个实验,我们首次获得了涡虫的空间重建图像信息,并实现了涡虫空间重建不同点的样本保存。” 4月24日,载人飞船“神舟二十号”发射了48块涡虫碎片。 11月14日,搭乘“神舟”号安全返回日本。涡虫是最古老的物种之一,寿命超过 5.2 亿年。即使离线也可以玩。这些是研究一系列问题的有用模型生物,例如再生和抗衰老。在一项实验中,科学家将一只涡虫切入到了279个部分,一周后,每个部分都再生成了完整的涡虫。本次空间实验的涡虫样本来自沂源县。它们的长度应在 8 至 10 毫米之间,具有明显的眼点,并且健康且活跃。将选定的涡虫切成头、中、尾三段后,选出最好的涡虫。 2022年,曹忠宏主持的“探索空间微重力和辐射环境对平面再生的影响及其机制”项目获批。此次平面空间再生实验在国内尚属首次。项目团队制定了周密的实验计划。在前往空间站的途中,经过特殊处理的涡虫样本仍处于休眠状态,并在到达位于空间站生命与生态实验柜内的小型通用生物培养模块后被“唤醒”。“第一天、第三天和第五天是涡虫再生的关键时期。”我们设计了涡虫样本以在这些特定点进行自我修复。涡虫在修复过程中的基因和蛋白质表达状态可以被冻结在太空中。 “通过地面指令,完成样本图像采集、自动换液和样本固定,并及时下载数据。”曹忠宏说。地面实验室的“对照组”也是1:1复制过程,同时进行地面对比实验。将涡虫送上太空并不困难,挑战在于保证样本“可行、可测量”。生活对居住环境要求比较高,空间站空间有限、环境复杂,所有操作都必须通过地面遥控完成。“单是平面芯片,项目组就修改了好几个版本。”曹忠红回忆说,团队首先将涡虫放在“裸箱”中存活,然后逐渐将它们连接到自动控制系统。每次调整都需要多次测试。项目团队进行了反复的机械测试,以应对上升过程中的剧烈振动,并防止运输的营养物质和固定液泄漏。实现空间站“零错误”的要求需要一年多的反复试验。二是精确控制实验过程。在轨道上时,地面团队实时管理实验进度,根据空间站发送的图像调整参数。 “目前,我们将在整个流程完成后开始对太空涡虫样本进行分析,并进一步建立样本后续分析的实验体系,以便尽快获得更多结果。”曹忠宏说。 (记者杨树东、王莉报道)

“所有涡虫碎片都是100%活的,再生过程的图像完整,样本的固定符合标准。”今天,在山东科技大学生物医学学院实验室,曹忠红教授看到从太空返回的涡虫样本,非常高兴。 “通过这个实验,我们首次获得了涡虫的空间重建图像信息,并实现了涡虫空间重建不同点的样本保存。” 4月24日,载人飞船“神舟二十号”发射了48块涡虫碎片。 11月14日,搭乘“神舟”号安全返回日本。涡虫是最古老的物种之一,寿命超过 5.2 亿年。即使离线也可以玩。这些是研究一系列问题的有用模型生物,例如再生和抗衰老。在一项实验中,科学家将一只涡虫切入到了279个部分,一周后,每个部分都再生成了完整的涡虫。本次空间实验的涡虫样本来自沂源县。它们的长度应在 8 至 10 毫米之间,具有明显的眼点,并且健康且活跃。将选定的涡虫切成头、中、尾三段后,选出最好的涡虫。 2022年,曹忠宏主持的“探索空间微重力和辐射环境对平面再生的影响及其机制”项目获批。此次平面空间再生实验在国内尚属首次。项目团队制定了周密的实验计划。在前往空间站的途中,经过特殊处理的涡虫样本仍处于休眠状态,并在到达位于空间站生命与生态实验柜内的小型通用生物培养模块后被“唤醒”。“第一天、第三天和第五天是涡虫再生的关键时期。”我们设计了涡虫样本以在这些特定点进行自我修复。涡虫在修复过程中的基因和蛋白质表达状态可以被冻结在太空中。 “通过地面指令,完成样本图像采集、自动换液和样本固定,并及时下载数据。”曹忠宏说。地面实验室的“对照组”也是1:1复制过程,同时进行地面对比实验。将涡虫送上太空并不困难,挑战在于保证样本“可行、可测量”。生活对居住环境要求比较高,空间站空间有限、环境复杂,所有操作都必须通过地面遥控完成。“单是平面芯片,项目组就修改了好几个版本。”曹忠红回忆说,团队首先将涡虫放在“裸箱”中存活,然后逐渐将它们连接到自动控制系统。每次调整都需要多次测试。项目团队进行了反复的机械测试,以应对上升过程中的剧烈振动,并防止运输的营养物质和固定液泄漏。实现空间站“零错误”的要求需要一年多的反复试验。二是精确控制实验过程。在轨道上时,地面团队实时管理实验进度,根据空间站发送的图像调整参数。 “目前,我们将在整个流程完成后开始对太空涡虫样本进行分析,并进一步建立样本后续分析的实验体系,以便尽快获得更多结果。”曹忠宏说。 (记者杨树东、王莉报道)